民法改正と契約書~第4回 損害賠償~

2020.06.23

1 改正の概要

(1)債務不履行責任一般

平成29年改正前民法415条では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」として、債務不履行があった場合に損害賠償請求ができる旨を定めていました。この規定については、規定内容の明確化等のため、以下の改正がされました。

ア 債務不履行責任の免責について

平成29年改正前民法415条では、後段の履行不能の場合にだけ帰責事由の有無が問題となり、前段の履行遅滞等の場合には帰責事由による免責がないような規定ぶりになっていましたが、判例ではどちらの場合でも、債務者に帰責事由がなければ免責される(損害賠償義務を負わない)と解されていました。この点を明らかにするため、改正民法415条1項では、以下のとおり文言が改められました。

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

イ 帰責事由の判断基準の明示

また、改正民法415条1項では、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の通念」により債務者の帰責事由の有無を判断することとされ、判断基準が明確にされました。ここでいう「契約その他の債務の発生原因及び取引上の通念」とは、契約内容(契約書の記載内容)だけでなく、契約の性質(有償か無償か)、当事者の契約締結の目的、契約締結に至る経緯等の一切の事情を含むとされています。

ウ 填補賠償請求権の明確化

改正民法415条2項では、①債務の履行が不能である場合、②債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき、には、債務の履行に代わる賠償(填補賠償)ができる旨を新たに規定しました。

債務の履行期前に上記①~③の事情が発生した場合でも、填補賠償は認められますが、②の履行拒絶の意思は履行不能に匹敵するほど強固なものでなくてはならず、履行期前の交渉で相手方が履行を拒絶しただけでは填補賠償は認められません。

エ 経過措置

新法施行日(令和2年4月1日)前に債務が生じた場合の債務不履行責任については、平成29年改正前民法が適用されることになります。したがって、債務が新法施行日前に発生したものかどうかによって、適用される規定が異なります。

ただし、新法施行日前に売買契約が締結され、新法施行日後に債務不履行が発生した場合には、なお平成29年改正前民法が適用されるので、注意が必要です。

(2)損害賠償額の予定

ア 改正点

平成29年改正前民法420条では、当事者は債務不履行による損害賠償額の予定をすることができ、この場合裁判所は予定された額を増減することができないとされていました。

しかし、実際には多くの裁判例で、賠償額の予定のうち、著しく過大である部分については、信義則等を理由として無効とされており、規定と実際の運用に齟齬が生じていました。

そのため改正民法では、裁判所が予定された損害賠償額を増減できないとする部分は削除されました。

イ 経過措置

改正法施行日前に損害賠償額の予定の合意がされていれば平成29年改正前民法が適用され、改正法施行日後に合意されていれば、改正民法が適用されます。

2 契約書に与える影響

今回の改正で、債務不履行責任の有無の判断にあたり、契約の目的等を考慮することが明示されましたが、この部分は従来の解釈を明文化したものであり、契約書に与える影響はさほどないと考えられます。他方、填補賠償を求める際の「履行不能」の有無は契約締結の目的等から判断されるため、履行不能の有無を明らかにするために、契約締結の目的を詳細に記載する実益があります(詳細は第1回の記事をご参照ください)。

弁護士 六角 麻由

M&Aにおける弁護士の役割と業務について

2020.01.20

1 はじめに

日本企業が関わった企業の合併・買収(M&A)の件数は、(株)レコフデータの調べによると、2017年に3,000件を超え、その後も毎年、過去最多を更新し続けているとのことである。

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |

| M&A件数 | 2285件 | 2428件 | 2652件 | 3050件 | 3850件 | 4088件 |

((株)レコフデータ調べ)

M&Aは様々な目的で実施されるため、件数の増加要因は多角的に検証する必要があるものの、M&Aという手法が、企業やオーナーにとって、より身近なものとして認知され、ビジネス上の有力な選択肢の一つとなっていることは間違いない。

当職も、これまで合計100件近いM&A案件に様々な形で関与させていただいたが、本稿ではその経験を基にして、M&Aにおいて弁護士に求められる役割と業務を整理したい。

2 M&Aにおける弁護士の役割と業務

M&Aの遂行に際しては弁護士に様々な役割が求められる。代表的なものを以下に挙げる。

(1)スキームの検証・遂行・進行管理のサポート

M&Aには、様々なスキームがあり、各スキームともメリット・デメリット、遵守すべき要件・手続等があることから、最適なスキームの検証・提案、選択されたスキームの適正・迅速な遂行、手続全体の進行管理等のためには、関連法令やM&A実務に精通した弁護士のサポートが不可欠である。

なお、スキームの選択に際しては、法律以外にも、会計・税務の観点からの検証も不可欠であり、会計士、税理士等の専門家が並行的にサポートを行うことになる。

(2)契約書の作成・レビュー

M&Aは、売り手と買い手の「合意」に基づき実行されるものであるため、かかる合意内容を書面化する際にも弁護士の関与が重要となる。

なお、契約書において、スキームの大枠を定め、法令上求められる最低限の事項を記載するのみであれば、内容はさほど複雑にはならないが、M&Aの実行前後における当事者双方のリスク分担や利益調整をきめ細やかに図るためには、繊細かつ複雑な取り決めが必要となり、これらを適切に契約書に落とし込む作業は容易ではない(これらは、契約書上、表明保証、誓約事項、前提条件、賠償責任等の各条項において個別に手当されていくことになり、その結果、M&Aに関する契約書は大部になることが多い)。

(3)法務DDの実施

上記のほか、M&Aにおける弁護士の特有かつ象徴的な業務として、「法務DD(デュー・ディリジェンス)」がある。簡単に言えば、対象企業の「法的リスクを横断的に洗い出す」作業であり、主として買い手側の弁護士が実施する。法務DDにおいては、限られた期間内において、契約書、規程類、議事録等の大量の資料を精査し、役員その他関係者のインタビューを行い、対象会社の法的リスクを分析・評価する必要があるため、弁護士側にも相応の体制や労力が要求されることとなる。

なお、以前は、法務DDは、一部の大手法律事務所しか取り扱っていなかったようであるが、最近は、企業法務系の中規模の法律事務所においても積極的に取り扱っているように見受けられる。上記のとおり、以前よりもM&A実務が根付いてきたこと、案件の規模、予算、コンフリクト等の関係で、様々な法律事務所による法務DDのニーズが発生していること、大手法律事務所からの人材の流出や、それに伴うノウハウの共有が進んでいること、などが関係していると考えられる。

(4)M&A実行後の継続支援

法務DDを担当した弁護士は、対象会社の法的リスクを一通り把握することになるため、M&A実行後も、顧問弁護士等の形で、対象会社の法務面を継続的にサポートするケースも多い。

法務DDで抽出された対象会社の法的リスクについては、M&Aの実行までに解消されるものもあれば、その性質や内容によっては、実行後も残存せざるを得ないものもある。これらについては、M&A実行後もリスクの推移を注視し、中長期的な改善、解消を目指すことになるため、法務DDを担当した弁護士が対象会社の実際のサポートも行うことは効率が良いと言える。

3 M&Aに強い弁護士とは

近時は、取扱分野としてM&Aを掲げる弁護士も増えてきたが、M&Aに強い弁護士と言えるための要素を、以下述べたい。

(1)関連法令についての正確かつ横断的な知識

言うまでもなく、M&A業務を実施するために、関連法令についての正確な知識が必須である。会社法は当然として、スキームや規模によっては、独禁法、金商法等の法規制が及ぶこともあり、さらに、法務DDにおいて的確な調査を実施するためには、重要調査項目である労務関係法から、近時、資産として重要視されている「知的財産」や「個人情報」に関する法律に至るまで、法規制を横断的に押さえておく必要がある。なお、これらの法令は、社会経済の情勢に応じて、頻繁に改正がなされ、ガイドライン等も公表されることから、常に最新の法令の動向に注意を払い、知識をアップデートしておく必要がある。

(2)豊富な取扱実績

M&A業務は、とにかく限られた期間内で大量の業務を行う必要があり、その過程で、様々な取捨選択や分析評価、さらには提案を求められるため、豊富な取扱実績を有していることが非常に物を言う。

例えば、法務DDにおいては、資料及びインタビューを通じて対象会社の大量の情報が一斉に開示されるが、どの辺に法的問題が潜んでいそうかという「当たり」を付けたうえで、調査範囲や調査方法の濃淡を決定し、調査の結果、抽出された様々な法的リスクについて、重要度に応じた優先順位を付け、M&Aに重要な影響を与えるものについては、依頼者に適切な手当の方法を提案することが求められるが、これらは一朝一夕に出来ることではない。各案件の積み重ねにより培われていく、リスクに対する「嗅覚」や「評価選別能力」、さらには、ソリューションの検討段階での「引出しの多さ」が、非常に大きな財産となる。

(3)コミュニケーション能力

上記(2)で述べたように、M&A業務においては、職人的な能力が必要とされるが、他方で、コミュニケーション能力についても一言触れておきたい。

M&Aにおいては、売り手、買い手、対象会社、FA、さらには各々の立場の専門家等、多数のプレイヤーが登場するが、案件を円滑に進めるためには、各担当者との間で適切なコミュニケーションを図り、必要な報告・連絡・相談をし、意図やニュアンスの取り違えがないように良く話を聞き、担当者間で信頼関係を築き、主張すべき点は明確に主張するという、高度なコミュニケーション能力が必要である。

もちろん、どのような案件でもコミュニケーションは必要だが、M&Aにおいては、登場人物が多いこと、短期間で大量の業務を遂行し、その過程で様々な調整や折衝を強いられることから、このような能力が特に重要と考えられる。

4 さいごに

近時、リーガルテックによる法務サービスの効率化の議論が盛り上がりを見せており、M&A業務 においても、AIによる自動マッチングシステム、クラウド上のバーチャルデータルーム、一部の契約文言等(Change Of Control条項等)の自動抽出サービス等が具体的に提供されているようである。

上記で述べたようなM&Aにおける弁護士の役割と業務の大部分が、AIにより直ちに代替できるとは思えないものの、AIを上手く活用し、経験豊富な弁護士のノウハウが組み合わさることにより、よりスピーディーかつクオリティの高いM&Aサービスを提供出来るようになることを大いに期待したい。

弁護士 鈴木 知幸

民法改正と契約書~第3回 危険負担~

2019.11.13

1 改正の概要

(1)危険負担一般

平成29年改正前民法(以下「旧法」)では、当事者双方の帰責事由によらずに、債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者の反対給付債務も消滅することとされていました(旧法536条1項。たとえば、台風等の天変地異により、債務の履行が不能となった場合には、債権者の対価の支払義務も当然に消滅することになっていました。)

しかし、今回の改正により、当事者双方の帰責事由によらずに履行不能となった場合でも、債権者は契約を解除することができることになりました(改正民法541条)。そのため、旧法536条1項をそのまま残しておくと、当事者双方の帰責事由によらずに債務者の債務が履行不能となった場合、「債権者は改正民法541条により、契約を解除して反対給付債務を消滅させることができる」のにもかかわらず、「債権者の反対給付債務は、旧法536条1項により当然に消滅している」ということになり、条文間に矛盾が生じることになりました。

上記の矛盾を解消し、条文間の整合を図るため、旧法536条1項の内容は、以下のとおり改正されました。

|

旧法 |

改正法 |

|

|

当事者双方の帰責事由によらずに債務の履行が不能となった場合 |

債権者の反対給付債務は当然に消滅する |

債権者の反対給付債務は当然には消滅しないが、債権者は反対給付債務の履行を拒絶することができる |

|

債権者の帰責事由により、債務の履行が不能となった場合 |

債権者の反対給付債務は消滅しないため、債権者は反対給付債務の履行を拒絶できない。 |

変更なし(改正法536条2項) |

(2)売買契約及びその他有償契約の場合

売買目的物(特定物の目的物として特定されたものに限ります。以下、単に「目的物」)の滅失又は損傷については、改正法567条が新設されました。

この改正により

①目的物を引き渡した後に、目的物が当事者双方の帰責事由によらずに滅失、損傷した場合には、買主はその滅失・損傷を理由とする履行の追完請求(完全なものの引渡請求)、代金の減額請求、損害賠償請求等をすることができない

②売主が契約内容に沿う目的物を提供したのにもかかわらず、買主がその受領を拒絶した、あるいは受領ができない場合において、売主の目的物の提供後に当事者双方の帰責事由によらずに目的物が滅失、損傷した場合にも、買主はその滅失・損傷を理由とする履行の追完請求(完全なものの引渡請求)、代金の減額請求、損害賠償請求等をすることができない

③①、②の場合において、買主は代金の支払いを拒絶できない

ということになります。

なお、①や②の場合に売主が提供したものに欠陥があった場合には、契約内容に適合しないものを提供したことについての債務不履行責任を追及することはできます。また、改正法567条は任意規定であるため、危険の移転時期を引渡し時以外とすることも可能です。

2 危険負担にかかる規定の改正に伴うその他の変更点

今回の改正に伴い、特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合の危険負担の規定である旧法534条、停止条件付双務契約の目的物が、条件の成立前に損傷した場合の規定である旧法535条が削除されました。旧法534条と535条の削除により、上記の場合も改正法536条、567条により規律されることになります。

3 契約書への影響

旧法のもとでは、改正法567条のように売買契約における危険の移転時期を定める条文がなかったため、継続的売買契約の場合等に以下のような条文を設けることがありました。

1 商品の所有権は甲の検品が完了した時点をもって、乙から甲に移転する。

2 甲の検品が完了する前に生じた商品の滅失、損傷その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除いて乙が負担し、検品後に生じた商品の滅失、損傷その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除いて甲が負担する

改正法567条により、危険の移転時期が引渡し時とされましたが、危険の移転時期を引渡し時以外とする場合は、契約書にその旨を定めることになります。また、移転時期を明確にするため、注意的に契約書に記載してもよいため、従前のような条項を設けることに特段の問題はないと考えられます。

弁護士 六角 麻由

民法改正と契約書~第2回 法定利率~

2019.08.06

1 改正の概要

平成29年改正前民法では、法定利率は年5%とされていましたが(平成29年改正前民法404条)、市場金利との乖離が激しく、実情にあわないという問題がありました。そこで、改正法では法定利率について以下のとおり変更されました。

①利息の生じるべき債権について、別段の意思表示がない場合、その利息が生じた最初の時点の法定利率とする

②法定利率は、年3%とする

③法定利率は、法務省令の定めにより算出される基準割合(短期貸付の平均利率をもとに算出され、法務大臣が告示するもの。算出方法は、法務省令で定める。)の変化により3年ごとに見直される。

また、今回の改正と共に、商事債権の法定利率を年6%とする商法514条が削除されました。これにより、商人間の取引であっても、契約で別段の定めがない場合、民法に定める法定利率が適用されることになります。なお、改正法の法定利率は、改正法施行後に生じた利息について適用されます。

2 法定利率の改正に伴うその他の変更点

これまでは、金銭債務の不履行による損害賠償額(遅延損害金額)は、「法定利率によって定める(ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による)」とされていました(平成29年改正前民法419条)。

しかし、今回の改正により法定利率が3年ごとに見直されることになったため、金銭債務の不履行による損害賠償額(遅延損害金額)は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による)。」と変更されました(改正民法419条)。施行日後に債務者が遅滞の責任を負った場合、改正法の法定利率が適用されます。

3 契約書への影響

これまでは、約定利率を定めなくとも、取引の性質に従い、年5%又は年6%の割合による遅延損害金を請求することができました。しかし、今後は約定利率の定めがない場合、年3%(法定利率の見直し後は見直し後の割合)による遅延損害金しか請求できないことになります。また、履行遅滞のタイミングによって、適用利率が変動するので、遅延損害金額が契約時点で予想される金額と大幅に異なるおそれもあります。また、契約自体は改正法の施行日前に締結されていても、改正法の施行後に債務者が遅滞の責任を負った場合、改正法の法定利率が適用されます。したがって、今後は

乙が本契約に基づく金銭債務の履行を怠った場合には、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年●%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

というように、契約書で約定利率を明確に定めておくことが重要になります。

弁護士 六角 麻由

中小企業経営者の高齢化に大企業はどう備えるか

2019.07.05

Q.

当社は上場している自動車メーカーですが、下請の部品メーカーには経営者が高齢化している取引先が多く、部品供給を続けてもらえるか不安があります。最近はマスコミなどで中小企業の事業承継対策がよく取り上げられていますが、大企業はどのように備えておけばよいでしょうか。

A.

言うまでもなく、ビジネスにおいては、仕入れ、生産、組み立て、輸送、販売など様々な場面で大企業は中小企業に依存しています。サプライチェーンを点検し、途絶させないように対策をとりましょう。

1.日本の中小企業の状況の概要

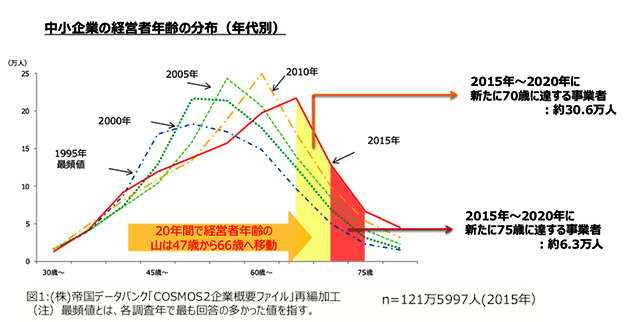

中小企業の経営者年齢の分布(年代別)(下図参照)を見ると、1995年の時点では経営者年齢の山は47歳程度であったものが、2015年では66歳に移動しており、この20年間で約20歳も高齢化が進んでいます。円滑な事業承継が進まず、この傾向がこのまま続くとすれば2015年~2020年の5年間に新たに70歳に達する事業者は約30.6万人。同様に75歳に達する事業者は約6.3万人と推計され、2020年頃に団塊世代の経営者の大量引退時期が到来することが予測されています。

なお、中小企業者経営者の2人に1人が自分の代で廃業を予定していると言われ、廃業予定企業のうち約3割の企業が、後継者難が理由と回答しています(日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2016年2月))。

こうしたことから、日本ではその時期までにどれだけの中小企業で実効的な事業承継対策を講ずることができるかが、ポストオリンピックを切り抜けるうえでの大きな課題となっています。

出典:中小企業庁「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について

(事業承継5ヶ年計画)」(平成29年7月)より抜粋

2.中小企業の事業承継対策が大企業との取引に及ぼす影響

以上の中小企業の事業承継対策の問題は、中小企業自身だけの問題ではありません。言うまでもなくビジネスにおいて大企業は中小企業に下請けや仕入れの多くを依存しています。昨日まで取引をしていた中小企業が突然無(亡)くなる、活動を停止するといったこともあるでしょう。

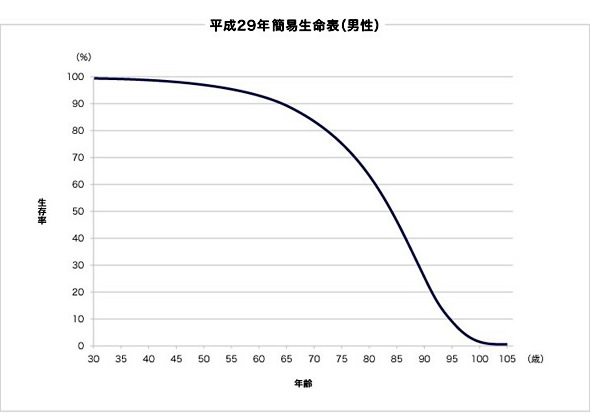

厚生労働省の調査などによると、日本人男性は60歳を超えると急速に生存率が低下します(参考:平成29年簡易生命表)。

厚生労働省「平成29年簡易生命表の概況」P.8〜9を活用して作成)

中小企業の経営者が死亡しない場合でも、突然の脳梗塞や心筋梗塞などの重大な病気になることも十分ありえます。その場合に大企業にはどのような影響があるでしょうか。以下のような事態が生じるおそれや心配はないでしょうか。

・下請企業に注文していた加工ができずに製品を完成できない。

・サプライチェーンが途絶し、部品などの仕入れができずに生産ラインがストップする。

・大量に生産していた商品がエンドユーザーまで行きわたらない。

・販路としていた中小企業が相次いで廃業し、販売先を喪失した。

前述のような状況で中小企業が廃業したら、貴社のビジネスは成り立つでしょうか。

3.東日本大震災で得た事業継続計画という教訓

以上に述べたようなサプライチェーンの途絶が、2011年の東日本大震災でも起きたことは記憶に新しいでしょう。東日本大震災の発生時点では、大震災は東日本の沿岸部の地域の問題であり、震災の被害が直接なかった地域の企業にとっては、まさか自社のビジネスに影響があるとは思わなかった人も多いのではないでしょうか。しかし、その影響はすぐに震災で直接的な被害がなかった地域にも及びました。たとえば自動車をはじめとする製造業などがサプライチェーンの途絶により日本全体の生産活動に影響を与えたことは記憶に新しいです。

大震災の問題は「事業の自然災害による地域的なリスク」が日本全体に及んだ例ですが、中小企業の事業承継の問題は「事業経営者の年齢による広域的なリスク」が日本全体に及ぶ例です。大震災後には、部品供給などのサプライチェーンを一極集中させることなく多様化させたりするといった対応を含む事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定し対策が取られることなどがあったかもしれませんが、中小企業の事業承継問題に対しても、このような対策を講ずることが重要です。中小企業の事業承継問題はマクロの視点からは、ある程度の予測はつきますが、全体としてはジワジワと、個社ベースで見れば「いつか突然、必ず発生する事象」なのです。

4.おわりに

このように、大企業も中小企業の事業承継問題は、これを一種のBCPの問題として捉え、サプライチェーンを点検し、その対策を実施すべきものです。

ただ、事業承継は、事前の調査や支援を通じて回避・影響を最小化できる問題でもあります。具体的な対策は「大企業が取り組むべき取引先・協力先中小企業の事業承継対策の出発点」を参照ください。

なお、本ブログはBUSINSS LAWYERS 2018年11月9日の当職の記事の形式を修正して転載したものです。ご興味のある方はご参照ください。

https://business.bengo4.com/practices/940

弁護士 幸村 俊哉

民法改正と契約書~第1回 履行請求権~

2019.06.04

平成29年、民法の債権編を中心とする大規模な改正法が成立しました。ここでは、従来明文化されていなかった判例による解釈が明文化されたり、定型約款のように新たな規定が新設されたりするものなど、実務への影響が少ないものから大きなものまで、多岐にわたる改正がされています。 民法(債権関係)の多くは2020年4月1日から施行されます。

この改正により、契約の見直しが必要となってきます。本記事では、契約の見直しが必要となる改正点、今後契約を締結するにあたり注意すべき点にスポットを当てて紹介していきます。

1 改正の概要

従前、債務の履行が不能である場合、債権者は履行を請求することができないとされてきましたが、平成29年改正前民法では、この点が明記されていませんでした。

改正法では、債務の履行が不能である場合には、債権者は履行を請求することができないことを明記し(改正民法412条の2第1項)、債務の履行が不能であるか否かは「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されるとしました。

「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」とは、契約の内容(契約の条項)、契約の性質(有償、無償など)、契約の目的、契約締結に至る経緯など一切の事情、取引に関する通念を考慮することを意味しています。

2 契約書への影響

履行不能の判断事由に明記されたことから、「契約の目的」が今後重要になってきます。例えば、従来の契約書では、契約の第1条に、以下のような規定を設けていることがあります。

第1条

本契約に基づき、甲は乙に対し、第●条に定める業務を委託し、乙はこれを受託する。

上記のとおり、改正法では契約の目的が履行不能であるか否かの考慮要素となるので、契約の目的(業務委託契約であれば、特定期日までにシステムを導入することを目的とする、等)を盛り込んでおくと、どのような事態になったら履行不能となるのかが明らかになり、履行不能の場合の交渉も行いやすくなります。

なお、契約当事者が特約によって履行不能となる事由を定め、実際にその事由が発生した場合、履行不能として扱われると考えられます(例えば、輸入した部品を使用する機械の製造委託契約において、為替相場が一定程度変動した場合には履行不能扱いとする旨が定められ、実際に契約に定める為替相場の変動が発生した場合、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断した結果、現実には履行が可能であったとしても、履行不能として扱われる等。)。そのため、履行不能となるべき事由を契約上明確にしておくことも、今後は重要になってきます。

弁護士 六角麻由

弁護士ブログを立ち上げました

2019.01.07

東京丸の内法律事務所のホームページで、この度弁護士ブログを立ち上げました。

法令、裁判例等の解説や、セミナー開催、書籍・論文執筆等の各弁護士の活動報告を中心を発信して参ります。

今後ともよろしくお願いいたします。