景表法の確約手続について(不当景品類及び不当表示防止法の改正)

2025.03.28

2024年10月1日施行の改正「不当景品類及び不当表示防止法」(“景表法”)により、景表法違反の事件処理手続に確約手続が導入され、2025年2月26日には景表法の確約手続を初めて適用した事例が消費者庁より公表されました[1]。

そもそも確約手続とは何か?確約手続の導入により今後は何が変わるのか?という点について解説します。

1 確約手続とは

「確約手続」とは、優良誤認表示などの景表法違反の疑いのある行為(“被疑行為”)をした事業者が、是正措置計画又は(被疑行為が終了している場合は)影響是正措置計画(“確約計画”)を自主的に作成し、

消費者庁が、その計画で定められた確約措置について

①被疑行為・その影響を是正するために十分であること(措置内容の十分性)

②確実に実施されると見込まれること(措置実施の確実性)

の2つの要件を満たすと認定した場合、

被疑行為について、措置命令や課徴金納付命令といった法的措置を行わないようにする手続のことです。

確約手続の対象になるのは①景品類の制限及び禁止(景表法4条)と②不当な表示(優良誤認、有利誤認、誤認されるおそれがある表示、景表法5条)に違反する疑いのある行為です(景表法26条)。

確約手続は、消費者庁が被疑行為を行っている事業者に対し、

①被疑行為の概要

②違反する疑いのある又はあった法令の条項

③被疑行為・その影響を是正するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を受けるための申請ができる旨

の通知(“確約手続通知”)をすることで開始します。

なお、確約手続通知が送られる前でも、被疑行為について調査を受けている事業者は、調査対象の行為について、確約手続の対象になるか確認したり、確約手続に付すことの希望を申し出たりするなど、消費者庁に相談することができます。

2 確約手続の流れ

以下のような流れで手続が進んでいきます。

.png)

消費者庁表示対策課「【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概説」

3 消費者庁から確約手続通知を受けたらどうすべき?

消費者庁から確約手続通知を受領したとしても、確約計画の認定を申請する義務はありません。

確約計画の認定申請を行わない場合、消費者庁が確約手続通知送付前の調査を再開することになりますが、認定申請をしなかったことで不利に扱われるわけでもありません。

ただ、確約計画が認定されると、被疑行為について、法的手続に関する措置が適用されない(措置命令や課徴金命令が行われない)ことになるため、事業者にとっては景表法違反の認定を回避し、社会的評価の低下を防止できるという点でメリットがあります。

なお、確約計画が認定された場合、消費者庁から、事業者名、確約計画の概要、被疑事件の概要などが公表されますが、公表にあたっては、事業者が景表法の規定に違反したものでないことが付記されます。

確約計画の認定申請を行う場合には、確約手続通知を受けた日から60日以内に手続をする必要があります。

4 確約計画の具体例

景表法の確約手続は2024年10月に新たに施行されたばかりの制度であり、確約計画の運用や具体例については今後の事例の集積が待たれるところです。

この点、2024年4月18日付で消費者庁が作成した「確約手続に関する運用基準」内には確約計画で定めるべき以下のような確約措置の典型例が挙げられているので、参考になります[2]。2025年2月26日に公表された確約手続の初適用事例でも、下記のうち、①から⑤の内容が確約措置として定められました。

①被疑行為を取りやめること

②一般消費者への周知徹底

③被疑行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための措置

(コンプライアンス体制の整備等)

④履行状況の報告

⑤一般消費者への被害回復

⑥契約変更

⑦取引条件の変更

これらの確約措置については、実施期限又は実施期間を記載することが必要な点にも注意が必要です(景表法27条2項2号、景表法31条2項2号)。上記初適用事例においても、「措置実施の確実性」の判断において、「措置の内容ごとに実施期限を設けていること」を根拠の1つに挙げています。

弁護士 吉田 由子

弁護士 六角 麻由

弁護士 向 多美子

弁護士 木田翔一郎

[1]https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250226_01.pdf

[2]https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_240418_04.pdf

独占禁止法の確約手続について

2025.03.13

独占禁止法の確約手続について、令和6年7月3日、公正取引委員会(“公取委”)は、運用の変更を行うと発表しました。

そもそも確約手続とは何か?今後は何が変わるのか?という点について解説するとともに、これまでに認定された確約計画の具体例を紹介します。

1 確約手続とは

「確約手続」とは,独占禁止法の規定に違反する疑いのある行為(“違反被疑行為”)を行っている又は行っていたと公取委から通知を受けた事業者が、自主的に違反被疑行為を排除する計画(“確約計画”)を策定し、公取委がその計画を認定した場合に、排除措置命令や課徴金納付命令(法的措置)を行わないとする手続であり、独占禁止法上問題のある行為を早期に是正するための制度です。

確約手続は平成30年12月に導入され、今までに21件[1]の確約計画が認定されています。

確約手続の対象となるのは、全ての独占禁止法違反の行為類型ですが、ハードコアカルテルなど違反が重大な場合等は、確約手続の対象となりません(確約手続対応方針5)。

また、違反被疑行為が既になくなっている場合は、一部の行為類型に限定されます。

<詳しくはこちら「違反被疑行為がなくなっている場合の対象行為類型」>

確約手続は、公取委が違反被疑行為を行っている事業者に対し、

①問題となった行為の概要、

②違反する疑いのある又はあった法令の条項、

③問題となった行為を排除するための排除措置計画、又は問題となった行為が排除されたことを確保するための排除確保措置計画の認定を受けるための申請をすることができる旨

の通知(“確約手続通知”)をすることで開始します。

確約手続通知を受領した事業者が確約計画の認定を受けたいと考える場合には、通知を受けた日から60日以内に確約計画を作成し、認定申請を行う必要があります。

なお、確約手続通知の前後にかかわらず、事業者は公取委に対し、確約手続の利用に係る相談を行うことは可能です(確約手続対応方針3)。

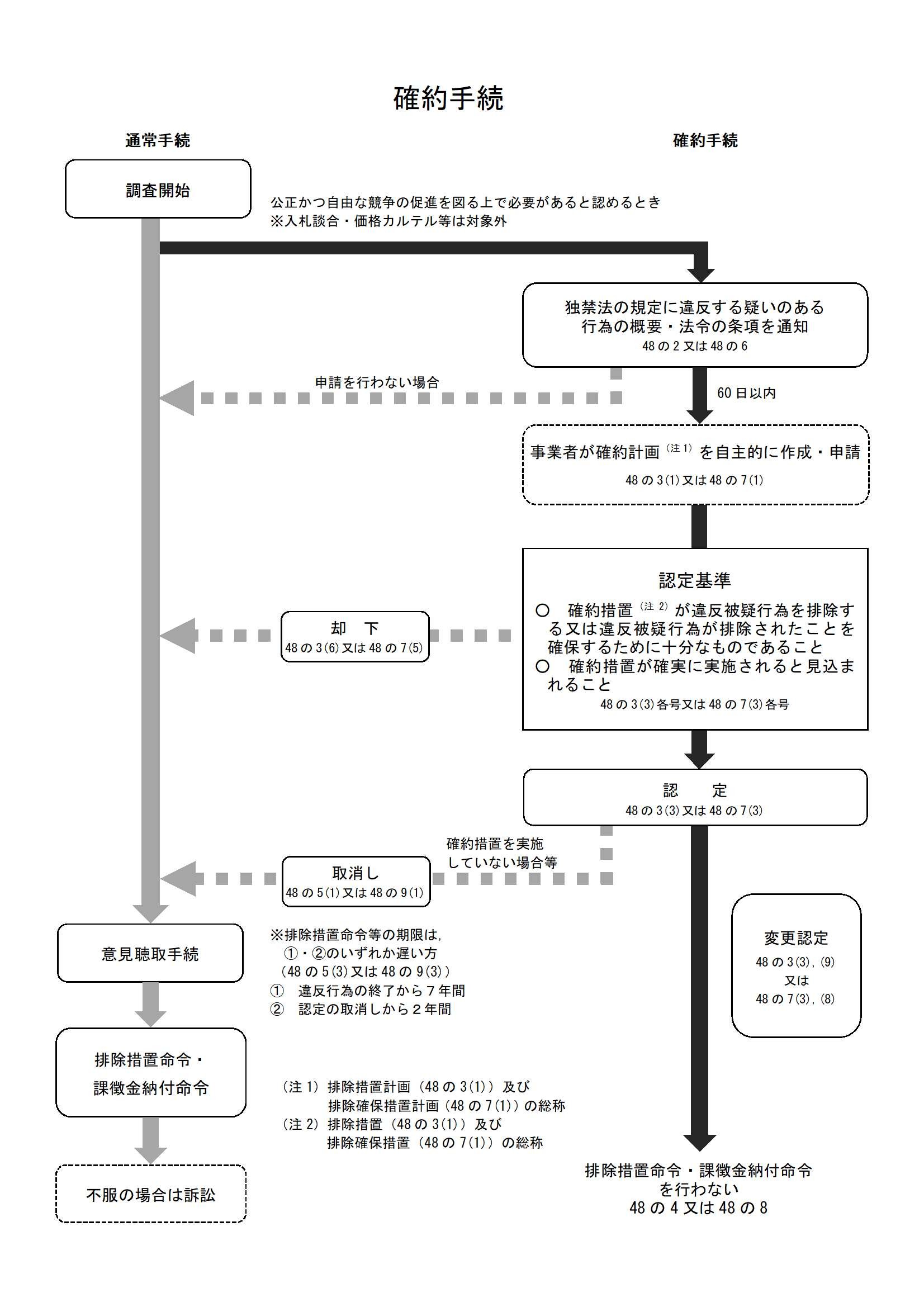

2 確約手続の流れ

以下のような流れで手続が進みます。<詳しくはこちら「確約手続の流れ(詳細)」> 出典:公正取引委員会ホームページ 確約手続 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

出典:公正取引委員会ホームページ 確約手続 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

3 公正取引委員会から確約手続通知を受けたらどうすべき?

公取委から確約手続通知を受領したとしても、必ず確約計画の認定を申請しなければならないわけではありません。確約計画の認定申請を行わない場合、公取委が事実関係の調査を再開することになりますが、確約計画の認定申請をしなかったことを理由として公取委の調査手続において不利に扱われるわけでもありません。

しかし、確約計画が認定されると、その事業者は独占禁止法上の排除措置命令や課徴金納付命令は行われません。つまり、独占禁止法違反の認定を回避し、社会的評価の低下を防止できるというメリットがあります。

4 事務総長定例記者会見以降、確約手続はどう変わる?

令和6年7月3日、公取委の事務総長定例会見において、以下の変更が発表されました。(令和6年7月3日付け 事務総長定例会見記録 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp))

①確約措置の履行期間を3年から5年へ

確約手続を適用した事案における確約措置の履行期間は、これまでの全ての事案について事実上3年間となっていましたが、今後は原則として、少なくとも5年間以上の履行期間とすることとなりました。

これは、違反被疑行為の対象となった製品のライフサイクルやサービスの契約期間、公正な競争を回復すること等を踏まえての変更とされています。

②確約措置の履行確保にあたり、原則として外部専門家の選任を行う

従前は、基本的に確約計画を提出した事業者が自ら履行し、それを公正取引委員会に委員会に報告するという形で、確約措置の履行を確保していました。他方で、確約措置の履行確保は、事業者だけで行うよりも、独立性のある外部専門家(弁護士、公認会計士等)の監視があったほうが、より確実な履行が期待できます。

そこで、今後は確約措置全体の履行について、外部専門家による監督が原則となりました。

また、記者会見の質疑応答では、罰則付きの公取委の調査権限を積極的に活用して履行状況の確認を行い、確約措置の確実な履行確保を図るといった方針も発表されました。つまり、確約計画の認定だけで安心というわけではなく、その履行の確保がより一層重要になってくるということです。

5 確約計画の具体例

前記のとおり、確約措置の履行にあたっては外部専門家の監督が原則になったり、履行期間が5年に伸長されたりする等、事業者にとって大きな変更がありました。他方、確約措置の基本的な考え方や典型例まで変更された訳ではありません。これまでに認定された確約計画の内容は以下のとおりです。

弁護士 吉田 由子

弁護士 六角 麻由

弁護士 向 多美子

弁護士 木田翔一郎

[1] 1件/H31・R1、5件/R2、2件/R3、5件/R4、3件/R5、4件/R6、1件/R7(R7.2.14現在)

タレントと芸能事務所の契約関係に適用される法規制について

2023.10.19

近時、ニュース等で、タレントと芸能事務所との間の問題がクローズアップされているが、

そもそも両者の契約関係において、どのような法規制が適用されるのだろうか。裁判例や法改正なども踏まえて概観する。

1 契約形式

タレントと芸能事務所との間では、「専属マネジメント契約」や「エージェント契約」といった形の契約が締結されるのが一般的である。

専属マネジメント契約は、タレントが芸能事務所に所属し、事務所においてタレントのプロモーション、クライアントとの契約条件の交渉、スケジュール管理、マスコミ対応等のマネジメント業務、さらには、育成や権利管理等の全面的なサポート(トータルマネジメント)を行い、タレント活動の結果得られた収益を両者の間で分配する契約であり、これまでの日本の芸能界においては、このような専属マネジメント契約を締結することが主流であった。

これに対し、最近のジャニーズ事務所や吉本興業の問題に端を発して、一部のタレントとの間で導入され、また、今後、導入が進むと考えられているのが、エージェント契約という形の契約であり、これは、専属マネジメント契約のように、芸能事務所がタレントのトータルマネジメントを行うことは予定されておらず、タレントが、芸能活動に必要な一部の業務(プロモーション活動、クライアントとの交渉窓口)についてのみ、芸能事務所(エージェント会社)を代理人として起用し、タレントから芸能事務所に対し一定の手数料を支払う契約である。エージェント契約においては、一般にタレントの取り分が大きくなるが、スケジュール管理、マスコミ対応、権利管理等のいわゆる身の回りの世話は、タレント本人やタレントの個人事務所が行う必要があるため、いずれの契約を選択すべきかは、タレントの意向、知名度、実力、事務所とタレントの関係等により変わってくる。

2 法規制

以下、タレントと芸能事務所の間の契約に適用される法規制について、問題になりやすい専属マネジメント契約を念頭において、説明する。

(1)民法

上記の通り、専属マネジメント契約は、タレントが芸能事務所に対し、マネジメント業務を委託する契約であるため、民法上の準委任契約に該当し(民法656条)、民法上の契約自由の原則(民法521条)により、当事者間で自由に契約内容を定めることができるのが原則である。

もっとも、契約自由の原則と言っても、現実には、両者間に一定の力関係の差異があることが多く、実際には、タレント側に不利な条項が定められるケースが往々にしてある。

そのため、民法上も、タレント側の権利や利益を著しく損なうような定めは、一定の場合、社会的な一般常識から逸脱するものとして、公序良俗に反し無効されることがある(民法90条)。

最近の裁判例では、歌手である愛内里菜さんが、所属していた芸能事務所から、契約終了後も無期限に芸名使用を禁止する条項に基づいて、芸名使用の差止めを求められた事案において、裁判所は、かかる条項のうち少なくとも、何らの代償措置もないまま、契約終了後も無期限に芸名使用の諾否の権限を事務所に認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効であると判断している(東京地裁令和4年12月8日判決(令和3年(ワ)第13043号芸名使用差止請求事件))。

他にも、例えば、タレントの債務不履行等を理由に違約金を支払わせるような条項は、金額が高額で、事務所が被る損害額等との関係で合理的な説明が付かない場合には、公序良俗に反して無効と判断される可能性がある。

なお、アイドルと所属事務所とのマネジメント契約において見受けられる、いわゆる「恋愛禁止条項」についても、憲法上保障される幸福追求権を制約するものであり、公序良俗に反し無効ではないか、という点が問題となるが、過去の裁判例において、明確に無効と判断したものは見当たらない。例えば、この点が問題とされた東京地裁平成28年1月18日判決(平成27年(ワ)第1759号損害賠償請求事件)においては、条項自体を有効とした上で、賠償請求できる場面を限定している。

(2)労働関連法

上記の通り、タレントと芸能事務所の契約形態は、民法上の準委任契約であり、タレントは労働者ではなく、個人事業主(フリーランス)と位置付けられるのが原則である。

もっとも、法律上、「労働者」に該当するか否かは、契約の形式ではなく、実質に基づいて判断されるため、タレントと芸能事務所の間に、実態として指揮命令関係が認められる場合には、タレントは実質的に労働者に該当すると判断され、両者の間の契約関係においても、労働関連法に基づく様々な規制が及ぶ可能性がある。

すなわち、労働関連法においては、使用者との関係で弱い立場に置かれる労働者を保護するために、様々な規制が設けられており、労働時間、有期雇用期間、最低賃金、未払残業代等の種々の条件について、法令上、強行法規として一定のルールが存在し、契約関係においてもこれらのルールを無視することは出来ない。

例えば、契約期間について、労働者の有期雇用契約期間は原則として3年以内とされているため(労働基準法14条)、タレントが実質的に労働者と判断された場合には、芸能事務所とのマネジメント契約において、3年を超えるような契約期間を定める条項(事務所側に3年を超える契約期間の更新オプションが設けられている場合を含む)は無効となると考えられる。

同様に、有期雇用契約を締結した労働者は、1年以上勤務した場合には申出によりいつでも退職を申し出ることが可能とされているため(労働基準法137条)、契約期間が1年を超えるマネジメント契約において、タレント側からの中途解約を一切認めないような条項は、タレントが実質的に労働者と判断された場合には、無効とされる可能性が高い。

他にも、タレントを長時間業務に拘束し、低廉な対価しか支払われていないケースでは、労働関連法上の最低賃金や労働時間の規制に抵触する可能性があるし、レッスン代を報酬から天引きしているケースでは、労働関連法上の給料の全額払いの原則に抵触する可能性がある。

なお、どのような場合に、実質的に「労働者」に該当するか否かの具体的な判断に際しては、①依頼された業務への諾否の自由、②業務遂行上の指揮監督、③時間的場所的拘束性、④代替性等の事情が判断要素とされている。特に、芸能タレントについては、旧労働省(厚生労働省)から示されたいわゆる「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日基収355号)により、次のいずれにも該当する場合は、労働基準法9条の労働者には該当しないとされており、裁判例においてもこれらの判断基準をベースにしながら、「労働者」性の判断がなされることが多い。

|

「芸能タレント通達」における労働者の判断要件

|

| 以下の4要件を全て満たす場合には、労働基準法の「労働者」にあたらない。

① 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 ② 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。 ③ リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。 ④ 契約形態が雇用契約でないこと。 |

近時の裁判例においても、マネジメント会社が、未成年の専属アイドルに対し、契約から約1年後に退職を申し出て、出演予定のイベント出演を拒否したことを理由に、損害賠償請求をした事案において、上記のような判断要素を踏まえて、当該アイドルは、労働基準法及び労働契約法上の労働者に該当すると判断し、有期雇用契約から1年経過後の退職の申出により、マネジメント会社との契約は終了し、イベントへの出演義務は消滅したと判断している(東京地裁平成28年7月7日判決(平成27(ワ)第33606号損害賠償請求事件))。

(3)独占禁止法

芸能事務所とタレントとの間に一定の力関係や交渉力の格差により、タレントに不利な契約内容が定められた場合には、優越的地位の濫用であるとして、独占禁止法上問題となる可能性もある。

実際、公正取引委員会は、芸能分野における独占禁止法上の問題に強い関心を抱いており、令和元年9月25日に公表された「人材分野における公正取引委員会の取組」においては、「芸能分野における独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として以下のような類型を挙げている。

|

「芸能分野における独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」

|

| <芸能人の移籍・独立に関するもの>

・所属事務所が、契約終了後は一定期間芸能活動を行えない旨の義務を課し、又は移籍・独立した場合には芸能活動を妨害する旨示唆して、移籍・独立を諦めさせること(優越的地位の濫用等) ・前所属事務所が、出演先(テレビ局等)や移籍先に圧力を掛け、独立・移籍した芸能人の芸能活動を妨害すること(取引妨害、取引拒絶等) <芸能人の待遇に関するもの> ・所属事務所が、芸能人と十分な協議を行わず一方的に著しく低い報酬での取引を要請すること(優越的地位の濫用) <競争政策上望ましくないもの> ・契約等を書面によらず口頭で行うことは、直ちに独占禁止法上問題となるものではないものの、優越的地位の濫用等の独占禁止法上問題となる行為を誘発する原因となり得るため、競争政策上望ましくない。 |

なお、これらの行為が実際に独占禁止法違反となるかどうかは、具体的態様に照らして個別に判断されるものであり、公正取引委員会も、優越的地位の濫用に関して、不当な不利益を与えるか否かは、課される義務等の内容や期間が目的に照らして過大であるか、与える不利益の程度、代償措置の有無やその水準、あらかじめ十分な協議が行われたか等を考慮の上、個別具体的に判断されるとしている。

3 最後に

現在、日本のタレントと芸能事務所との関係は、変革期を迎えており、上記のようなエージェント契約導入の流れもそうであるが、専属マネジメント契約の内容自体も、公正取引委員会の指摘、裁判例の蓄積、新法の制定等を踏まえて、法規制に適合したより適切、健全な形に改定されていくものと考えられる。

現に、多数の芸能事務所も加盟している業界団体である日本音楽事業者協会(音事協)は、2019年に、公正取引委員会の助言を得た上で、アーティストとプロダクション間で締結される専属契約書の標準契約書の内容を改訂している。

また、遅くとも2024年11月頃までに施行予定の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)についても、芸能事務所が仕事の仲介機能を果たすのみならず、クライアントやキャスティング会社との間でタレントの出演業務等に係る契約を締結した上で、当該業務をタレントに再委託する、という契約構造になっている場合には(専属マネジメント契約を締結している場合にはそのような形が一般的と思われる)、芸能事務所とタレントの委託取引について、同法が適用されるものと考えられる。フリーランス新法においては、委託事業者に対し、下請法と類似する義務規定(発注書面の交付義務、支払期日の設定義務)や禁止規定(支払遅延の禁止、代金減額の禁止、買いたたきの禁止)が設けられているほか、就業環境の整備規定(募集情報の的確な表示、妊娠・出産・育児・介護に対する配慮、ハラスメント行為に関する体制整備等)が設けられているのが特徴的な点であり、例えば、業界で問題になりやすいハラスメントについても、今後、芸能事務所側は、タレントに対し、ハラスメント行為を行わないのはもちろんのこと、より積極的にこれを防止するための体制整備が求められることになろう。

このような流れの中で、タレントと芸能事務所との間で、より適切健全な契約関係が構築され、業界全体が活性化することが望ましいと考える。

弁護士 鈴木 知幸

破産債権の劣後化と破産管財人の対応

2023.10.04

本稿では、特に破産手続の場合に焦点を当てて、破産債権の劣後化と、これに対する破産管財人としての対応について解説します。

1 破産債権の劣後化とは

破産債権の劣後化とは、ある破産債権を当該債権者の意思にかかわらず劣後的破産債権とすることをいいます(後掲『破産法・民事再生法(第5版)』311頁)。

民事再生手続および会社更生手続の場合には、「衡平を害しない場合」(民事再生法155条1項但書、会社更生法168条1項但書)には、特定の債権者に対する不平等な扱いが明文で許容されており、これらの再建型手続においては、この「衡平を害しない場合」の文言に該当するかという形で特定の債権者の債権の劣後化が問題になります。

他方、破産法を見ると、194条2項が「同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれの債権の額の割合に応じて、配当をする」という規定を置いているものの、上記の民事再生法155条1項但書、会社更生法168条1項但書に対応する規定は設けられていません。このように、破産手続においては特定の破産債権を劣後化する根拠規定が存在しないものの、後述する裁判例では、破産手続においても、信義則(民法1条2項)を根拠として劣後化が肯定され得るという考え方がとられています。

2 劣後化が問題になる場面

破産債権の劣後化が問題となる例としては、子会社の破産における親会社の債権や、会社の破産における取締役など内部者の債権などが挙げられることが多いですが、裁判において劣後化の有無が争われた例としては以下があります。

(1)破産手続における劣後化が争われた例

①東京地判平成3年12月16日(金判903号39頁)(否定例)

この事件は、X社の100%子会社である会社が破産し、X社が金融機関に対する保証債務履行によって取得した事後求償権等を破産債権として届け出たところ、破産管財人Yおよび他の破産債権者から異議を述べられ、X社が破産債権確定訴訟を提起したという事案です。破産管財人Yらは、「制定法上の根拠」、「判例上の根拠」、「倒産法上の一般原則、条理、米国及びドイツ判例法の根拠」を挙げてX社の破産債権が劣後化すると主張しました。

裁判所は、以下のように述べ、結論としてX社の破産債権の劣後化を否定しました。

まず、1点目の「制定法上の根拠」については、「本件破産債権は、破産法46条各号(筆者注:現行破産法99条)に規定する劣後的破産債権のいずれにも該当せず、かつ、本件劣後的取扱いについて、破産法その他制定法上明確に規定する条文は存在しない」と述べました。

次に、2点目の「判例上の根拠」について、破産管財人Yらは後掲の東京高決昭和40年2月11日(下民集16巻2号240頁)および福岡高決昭和56年12月21日(判事1046号127頁)を挙げていました。裁判所は、「そのいずれも会社更生手続に関するものであること、破産法と異なり、会社更生法には同法229条(筆者注:現行会社更生法168条1項但書)という差別的取扱いを許容する明文が存在することなどからすると、右決定事例は、本件と事案を異にする」と述べ、これらの決定を根拠に本件で劣後化を認めることはできないと判断しました。

最後に、3点目の「倒産法上の一般原則、条理、米国及びドイツ判例法の根拠」については、「いずれも本件劣後的取扱いを考える上で参考になるものであるが、未だその要件及び効果が明確になっておらず、我が国における学説上も十分な議論が尽くされているとは言いがたく、発展途上の段階にあるようであるので、現段階の法解釈としては、現行法上本件劣後的取扱いを認めることはできない」と判断しています。

②広島地福山支判平成10年3月6日(判時1660号112頁)(肯定例)

この事件は、破産会社の借入れについて連帯保証していたX社が、当該保証債務の履行によって事後求償権を取得し、その一部を破産債権として届け出たところ、破産管財人Yおよび一部債権者が異議を述べたため、X社が破産債権確定訴訟を提起したという事案です。本件では、X社は単に破産会社の債務を連帯保証していただけでなく、同社の経営全般を管理支配していたという事情がありました。

この訴訟において、破産管財人Yらは、アメリカ法の判例法理である「ディープロック理論」や信義則違反を根拠にX社の破産債権の劣後化を主張していました。ディープロック理論は、アメリカにおいてTaylor v. Standard Gas & Elec.Co,306 U.S.307(1948)等の判決によって形成された法理で、課税負担回避等の目的で出資を減らし貸付を多くする「過小資本」などの場合に、衡平の原則によって特定債権の劣後化を認めるものであり、現在は連邦倒産法510条(c)(2)として条文化されています。

裁判所は、「本件届出債権に対する右法理論(筆者注:前述のディープロック理論)の適用をいうYの主張はそれ自体失というほかない」としつつ、「右法理論の背景にあるとされる『公平(衡平)の原理』は我が国の破産手続においても妥当するものであって、形式的には一般破産債権者とされる者であっても、破産者との関係、破産者の事業経営に対する関与の仕方・程度等によっては、破産手続上他の一般破産債権者と平等の立場で破産財団から配当を受けるべく債権を行使することが信義則に反し許されない場合もあるというべきであり(民法1条2項)、Yらの主張も論旨全体からすると右の信義則違反をいうものと解することができる」と述べ、実体法上の信義則(民法1条2項)を根拠とする破産債権の劣後化があり得ると判断しました(具体的な事例の解決としても、X社と破産会社には資本関係がないことを指摘しつつ、資金面で全面的な支援があったこと、およびX社が破産会社の経営全般を管理支配してきたことなどを重視し、X社の破産債権の劣後化を肯定しています。)。

(2)再建型手続における劣後化が争われた事例

民事再生手続および会社更生手続において債権の劣後化が争われた事例としては、以下の5件があります。本稿はあくまで破産手続との関係に焦点を当てているため、ごく簡単な紹介にとどめます(本稿で紹介した裁判例については、後掲「劣後債権」264頁以下が、清算型・再建型を通じた横断的な分析を行っています。)。

③東京高決昭和40年2月11日(下民集16巻2号240頁)(会社更生・劣後化肯定)

④福岡高決昭和56年12月21日(判事1046号127頁)(会社更生・劣後化肯定)

⑤名古屋高金沢支決昭和59年9月1日(判時1142号141頁)(会社更生・劣後化否定)

⑥東京高決平成22年6月30日(判タ1372号228頁①)(民事再生・劣後化否定)

⑦東京高決平成23年7月4日(判タ1372号233頁②)(民事再生・劣後化否定)

3 破産管財人の対応

劣後化の可能性がある債権者から破産債権の届け出がなされ場合、破産管財人としては以下のような対応をとることが考えられます。

(1)取下げ勧告による和解的処理

前述のとおり、劣後化について明文規定を欠く破産手続において、破産管財人の実務上の対応としては、劣後的取扱いをするべき事情がある破産債権者に対して、債権届出しないように促すことが考えられます。また、債権届出がなされた場合には、一種の和解的処理を実現するため任意の交渉を通じて、破産債権の全部または一部を取り下げるよう勧告するといった対応が行われています。

(2)異議(いわゆる戦略的異議)

上記のような勧告に従わない場合には、前述の広島地福山支判平成10年3月6日(判時1660号112頁)のように信義則(民法1条2項)等を根拠として、破産債権に異議を述べることがあります。

(3)役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権との相殺処理

さらに、劣後化が問題になる債権者が破産会社の役員であった場合には、破産管財人として当該役員を相手方とした役員責任査定の申立て(破産法178条)を行い、当該役員に対する損害賠償請求権を自働債権として相殺または相殺的処理を行うという方法もあり得るところです。

(4)その他

なお、代表者の破産会社に対する債権の劣後化が問題になる場合であっても、代表者も破産手続開始決定を受けているときには、代表者の破産会社に対する貸付債権等(=破産債権)は代表者の破産財団を構成し、代表者の破産事件での配当原資にもなることから、通常は異議を述べる必要はないとされています(後掲『破産管財の手引(第2版)』287頁)。

参考文献

・伊藤眞『破産法・民事再生法(第5版)』(有斐閣・2022年)311頁

・中山孝雄・金澤秀樹編『破産管財の手引(第2版)』(きんざい・2015年)286頁

・岡伸浩ほか『破産管財人の債権調査・配当』(商事法務・2017年)305頁

・杉本和士「劣後債権」園尾隆司・多比羅誠編『倒産法の判例・実務・改正提言』261頁

・髙木新二郎『アメリカ連邦倒産法』(商事法務研究会・1996年)204頁

・福岡真之介『アメリカ連邦倒産法概説(第2版)』(商事法務・2017年)220頁

弁護士 元由 亮

牽連破産における実務上の留意点

2023.08.10

1 牽連破産とは

牽連破産とは、再生型手続がその目的を達せず、破産手続により債務者の財産を清算する必要がある場合に、再生型手続の遂行を監督する裁判所が適時に開始する破産手続をいいます。牽連破産に至るケースとしては、通常再生や個人再生、会社更生、特別清算の各手続が途中で頓挫したケースがありますが、以下では、事例の多い通常再生の牽連破産に関する留意点について、東京地裁破産再生部での運用を前提に説明いたします。

2 牽連破産となる場合

裁判所は、再生手続開始の申立ての棄却(民再法21条、25条各号)、再生手続の廃止(民再法191条~194条)、再生計画不認可(民再法174条2項各号)、再生計画の取消し(民再法189条)の各決定が確定した場合において、破産手続開始の原因となる事実が認められるときは、職権で破産手続を開始することができます(民再法250条1項)。これらの場合に破産手続を開始するかどうかは裁判所の裁量に委ねられておりますが、東京地裁破産再生部では、再生債務者が法人の場合には、全件につき牽連破産とする扱いとされております。

3 保全管理命令等の発令

再生手続開始の申立ての棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可又は再生計画の取消しの決定がされても、それが確定するまでは職権での破産手続開始ができないため、その間、再生債務者の財産を保全・管理して財産の散逸を防止する必要があります。そのため、裁判所は職権で、中止命令(破産法24条)、包括的禁止命令(破産法25条)、財産処分禁止等の保全処分(破産法28条)、保全管理命令(破産法91条2項)、否認権のための保全処分(破産法171条1項)をすることができます(民再法251条1項)。

再生債務者が法人の場合には、全件につき保全管理命令(破産法91条2項)が発令され、監督委員である弁護士が保全管理人に選任されるのが通例とされております。保全管理人は、再生債務者の財産の管理処分権を有しますが(破産法93条1項本文)、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可が必要です(破産法93条1項ただし書)。また、保全管理人が破産法78条2項各号の行為をするには裁判所の許可が必要となります(破産法93条3項)。

この点に関連し、再生手続廃止後の保全管理中に事業譲渡を行う場合の具体的な手続が実務上しばしば問題となります。破産手続開始決定後は、破産管財人が裁判所の許可(破産法78条2項3号)を得て事業譲渡を行う場合、債務者が株式会社であっても、株主総会の特別決議による承認(会社法467条1項1号・2号、309条2項11号)を経る必要はありませんが、破産法上の保全管理中に株式会社である債務者が事業譲渡を行う場合には、一般に、会社法所定の株主総会の特別決議を経る必要があるとされております。しかしながら、牽連破産に移行する場合には、既に債務超過に陥っている場合がほとんどであり、株主総会の特別決議を経る必要性は乏しいと考えられるため、破産法93条3項、78条2項3号による許可があれば事業譲渡を実行できると解するのが相当ではないかとも思われます。なお、当職が把握する限り、東京地裁破産再生部では、原則どおり、保全管理中に株式会社である債務者が事業譲渡を行う場合、会社法所定の株主総会特別決議を経る必要があるとしています(後掲「民事再生の手引〔第2版〕」488頁以下参照)。

4 再生債権・共益債権の取扱い

(1)再生債権の取扱い

ア みなし届出

牽連破産の場合、原則として、再生手続における再生債権の届出の効力は失われます。この点、破産手続において再生債権の届出をそのまま利用できれば、破産債権者と破産管財人の負担は軽減されるように思われます。そこで、裁判所は、相当と認めるときには、破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定(「みなし届出」と呼ばれます。)をすることができるとされております(民再法253条1項)。みなし届出の決定があった場合、届出再生債権は、破産法所定の債権届出期間の初日に破産債権の届出がされたものとみなされ、再生手続開始後の利息、遅延損害金は劣後的破産債権と扱われます(民再法253条4項3号)。もっとも、届出再生債権者が上記期間内に破産債権の届出をした場合にはみなし届出の効果は生じません(同条6項)。そのため、みなし届出を採用すると、届出をした債権者としなかった債権者との間で再生手続開始後の利息、遅延損害金の取扱いにつき不平等が生じうることとなります(特に、再生手続の開始から破産手続の開始までに相当の期間が経過している場合に顕著となります。)。また、再生手続開始後に代位弁済や債権譲渡が多数行われ、多くの債権者に変動があるような場合、新たな届出がないとかえって債権者の確定の作業が煩雑となることがありえます。以上の理由から、実務的にはみなし届出の決定がなされる事例は多くないようです。

イ 確定した再生債権の取扱い

再生債権の調査によって確定した再生債権は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有します(民再法104条、111条)。また、再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定めによって認められた再生債権は、再生債務者、再生債権者等に対して確定判決と同一の効力を有し(民再法180条2項)、他方、再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有します(民再法185条1項本文)。このようにして確定した再生債権は、その後の破産手続においては、破産法129条1項に規定する破産債権のうち「終局判決のあるもの」に準じた扱いを受けるとされております。そのため、破産管財人が債権調査の過程で異議を述べた場合には、当該破産管財人は、破産者がすることができる訴訟手続(判決の更正申立てや再審の訴え等)によってのみ、異議を主張することができるにとどまります(以上につき、後掲「破産管財の手引(第2版)」406頁以下参照)。

ウ 再生計画認可決定確定後に再生手続が廃止された場合

再生計画認可の決定が確定すると、届出再生債権及び自認債権は、再生計画の定めに従って変更され(民再法179条1項)、再生債務者は、再生計画の定め又は民事再生法の規定によって認められた権利を除き、すべての再生債権について免責されます(民再法178条1項)。しかしながら、再生計画の履行完了前に再生手続が廃止されて牽連破産となった場合は、再生計画によって変更された再生債権は原状に復します(民再法190条1項本文)。もっとも、再生債権者が再生計画によって得た権利は影響を受けないため(同項ただし書)、再生計画に基づいて行われた弁済はなお有効です。

破産手続では、従前の再生債権の額から再生計画により弁済を受けた額を控除した額をもって破産債権とされますが(同条3項)、配当額を定める際には、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定めることとなります(同条4項本文)。ただし、破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受けることができないとされております(同項ただし書。このような調整は「配当調整」と呼ばれます)。このように、再生手続終結後の再生計画履行完了前の破産事件では、複雑な配当調整の問題が生じます(配当調整の計算方法の具体例については、後掲「破産管財の手引(第2版)」413頁以下参照)。

(2)共益債権の取扱い

牽連破産の場合、共益債権(民再法119条以下)は、財団債権として扱われます(民再法252条6項)。そして、再生手続開始後に行った再生債務者の業務に関する費用の請求権(民再法119条2号)も財団債権となることから、通常の破産事件の場合に比べて財団債権が多くなるといえます。また、破産法上、破産債権については債権確定手続が用意されておりますが、財団債権についてはそのような手続は用意されておりません。破産管財人としては、財団債権について早期に確定すべく、財団債権の存在を主張すると予想される債権者に「財団債権の届出書」を送付する等の工夫をすることが考えられます(実務上の工夫の具体例につき、後掲「民事再生の実務と理論」236頁以下参照)。

5 否認権・相殺に関する調整

牽連破産の場合において、否認及び相殺禁止に関する破産法の規定の適用については、再生手続開始の申立てをもって破産手続開始の申立てがあったものとみなされます(民再252条1項柱書)。また、破産法上、否認権の消滅時効は破産手続開始の日から2年とされていますが(破産法176条前段)、牽連破産の場合には、再生手続開始日をもって破産手続開始日とみなされます(民再法252条2項)。

参考文献

・中山孝雄/金澤秀樹編「破産管財の手引(第2版)」(金融財政事情研究会)

・鹿子木康編著「民事再生の手引〔第2版〕」(商事法務)

・島岡大雄「東京地裁破産再生部(民事第20部)における牽連破産事件の処理の実情等について(上)(下)」(判例タイムズ1362号4頁、1363号30頁)

・小川秀樹編「一問一答新しい破産法」(商事法務)

・事業再生研究機構編「民事再生の実務と理論」(商事法務)

弁護士 石田 修一

外国の裁判所を専属的管轄裁判所とする合意の効力

2023.04.10

国際的商取引契約においては、当該契約に関して契約当事者間に紛争が生じて訴訟を提起する場合にいずれの国の裁判所を専属的管轄裁判所とするかについて、あらかじめ合意してこれを契約条項中に定めておくのが通例である。

当職らは、この国際裁判管轄合意の有効性が争われた損害賠償請求訴訟の被告訴訟代理人を務めて、被告の本社所在地であるアメリカ合衆国ミネソタ州の裁判所を専属管轄と定めた合意が有効であり、日本の裁判所の裁判権が排除されるとして原告の訴えを不適法却下する旨の判決を得た(東京地裁令和4年10月26日判決。控訴はなく確定)。本判決において示された争点に関する判断は、同様の紛争を処理しようとする場合、更には同様の契約を締結するに当たって管轄合意をしようとする場合に参考になると思われるので、関連する裁判例や文献も引用しつつ紹介する。

1 前提となる事実関係

(1) 本件契約は、原告が特殊な製品を量産製造して被告に継続的に供給することを約束する内容のものであったところ、それが実行される前に破棄されたことから、原告は、被告に信義則上の義務違反があり、これが契約締結上の過失に当たるとして、本件契約の準備段階(本件契約に向けての交渉過程)において支出した多額の費用等につき、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。

(2) 本件契約書においては、本件契約の準拠法をミネソタ州法と定めた一条項中で、同州所在の連邦裁判所及び州裁判所を唯一かつ排他的な裁判管轄・裁判地とする旨合意すると定められていたが、例えば、「本件契約に基づく紛争に関して」とか「本件契約から直接的又は間接的に生じる全ての紛争に関して」といった、管轄合意の対象となる紛争を具体的に特定・明示するような文言は付記されていなかった。他方で、「紛争が本件契約に起因もしくは関連して生じているかどうかにかかわらず、本件条項が適用される」といった、広範な紛争を対象とする旨の包括的な文言が付記されているわけではなかった。

2 本件の争点

(1) 本件管轄合意が、「一定の法律関係に基づく訴え」(民訴法3条の7第2項)に関する合意であることという、管轄合意の有効要件(以下「一定性の要件」という。)を充足するものといえるか。

(2) 本件管轄合意が、はなはだしく不合理で公序法に違反するといえるか。

なお、これが専属的管轄合意の有効性の判断要素の一つであることを明らかにした判例として、最高裁3小昭和50年11月28日判決・民集29巻10号1554頁(チサダネ号事件)がある(ちなみに、その立証責任は管轄合意の無効を主張する側が負うことになる。)。

(3) 本件管轄合意が有効であるとして、これが本件契約の準備段階における不法行為に基づく損害賠償請求である本件訴えに適用されるか。

3 本判決の判断と参考となる裁判例・文献

(1) 争点(1)について

本判決は、本件管轄合意の条項にはその対象となる紛争を具体的に明示する文言はないものの、本件契約に起因して又は関連して生じた紛争を対象として合意されたものと解することが、当事者の通常の合理的意思解釈に合致するとして、本件管轄合意につき「一定性の要件」は充足されていると判断した。

なお、本件と同様に、契約当事者の通常の合理的意思解釈に基づいて、専属的管轄合意につき「一定性の要件」が充足されていると判断した裁判例として、東京高裁令和2年7月22日判決・判例時報2491号10頁がある。この判決では、基本契約の紛争解決条項中に、「紛争が本件契約に起因もしくは関連して生じているかどうかにかかわらず、本件条項が適用される」という上述したような包括的な文言があったにもかかわらず、同様の合理的意思解釈が可能とされており、その結果、当該管轄合意を無効とした東京地裁令和元年9月4日判決・判例時報2491号15頁(同地裁平成28年2月15日中間判決も併せて掲載)は取り消され、訴えが却下されている。この東京高裁判決の評釈としては、土田和博・ジュリスト1560号103頁、後友香・ジュリスト1576号162頁等があるほか、原審中間判決の評釈である道垣内正人・NBL1077号25頁(原審の判断に反対)が参考になる。

(2) 争点(2)について

原告は、本件訴えは日本と密接に関連しており、また、原告と被告の企業規模には著しい差があるから、ミネソタ州の裁判所において審理が行われると、迅速・円滑な審理が妨げられるし、原告が訴訟追行のために過大な負担を負うことになるから、本件管轄合意は公序法に違反し無効である旨主張した。

これに対し、当方は、原告がこれまで多数の外国企業とも取引をしており、英国や中国にも活動拠点を有している企業であることなどを反論・反証したところ、本判決は、同州が被告の本店所在地であり、本件契約とも関連していることなどの事情も併せて考慮した上で、本件訴えが同州の裁判所で審理されることにより原告が不合理で過大な負担を強いられると認めるに足りないと判断し、結局、本件管轄合意は有効であると結論づけた。

(3) 争点(3)について

原告は、本件管轄合意には対象とする紛争の範囲についての言及がなく、曖昧な表現がされているとして、英米法の「Contra Proferentem(起草者不利の原則)」準則を援用し、こうした場合には本件契約の起草者である被告に不利に解釈すべきであるから、本件契約から生じた紛争のみについて専属的合意管轄を定めたものと限定的に解釈すべきであるとした上で、これに従えば、本件訴えは、被告の契約締結上の過失を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求であり、本件契約から生じた紛争には当たらない旨主張した。

これに対し、当方は、そもそも裁判管轄に関する合意の有効性という民事訴訟における訴訟要件に関わる事項は、法廷地法である日本の国際民訴法により決定されるべきものであるが(通説。上記チサダネ号事件に係る最高裁判決もこれを前提としている。)、この点を措いても、本件管轄合意を含む本件契約条項については双方が協議を重ねて合意に達したものであるから、上記の英米法の準則が適用される前提を欠いており、しかも、専属的合意管轄を定めた契約当事者の通常の意思解釈からすれば、その対象については、契約成立の準備段階から契約消滅後の精算段階までの事柄について紛争が生じた場合をいうものと解するのが相当であり、また、本件訴えが不法行為に基づく損害賠償請求と構成されたとしても、本件管轄合意の援用を妨げる事情とはならない(これらの点については、東京高裁平成6年3月24日決定・判例タイムズ876号265頁やコンメンタール民事訴訟法Ⅰ[第3版]283頁を援用)旨反論したところ、本判決は、本件条項を起草したのが専ら被告であったと認めるに足りる証拠はないとした上で、本件契約の準備段階において生じた紛争も、本件契約に関連して生じた紛争に該当すると判断し、原告の主張を排斥した。

ちなみに、「Contra Proferentem」準則については、早川武夫・国際商事法務Vol.18、№11、1260頁に詳しい。

4 感想

民訴法3条の7第2項の「一定性の要件」に関する本判決の判断はともかくとして、国際的商取引に関する契約書を作成しようとする場合、管轄合意に関する条項については、その対象が「当該契約から直接的又は間接的に生じる全ての紛争」であることを明記しておき、後々管轄合意の有効性やその適用範囲について疑義が生じることのないようにしておくことが肝要といえよう。

弁護士 岡田雄一

弁護士 石川賢吾

弁護士 卜部尊文

大学の非常勤講師の労働契約法上の労働者性(否定)

2022.08.25

大学の非常勤講師(以下、単に「非常勤講師」といいます。)と大学との契約について、特定の講義を委託する業務委託契約(大学によっては委嘱契約などの契約名称の違いがあるものの、その契約内容は、雇用契約でなく、いわゆる業務委託契約)を締結している大学が多く存在していました。しかし、近年、大学の非常勤講師を構成員とする労働組合が複数設立され、当該労働組合と大学との団体交渉の結果などを踏まえて、非常勤講師もその希望などに応じて雇用契約を選択できるように制度変更をした大学も複数存在するようになりました(ただ、制度変更後も、雇用契約に切り替えた非常勤講師は少なく、従前とおりの業務委託契約のままの非常勤講師が多いのが実態のようです。)。

このような状況の中、非常勤講師と大学との間の業務委託契約は、実質的に雇用契約であるとの法的紛争も複数発生するようになりました。この点について、今まで正面から判断した判決例は存在しなかったのですが、当職らが大学側の代理人として関与した地位確認等請求事件(東京地裁令和2年(ワ)第17814号)について、本年(令和4年)3月28日に東京地方裁判所労働専門部である民事19部合議体が判決(以下「本件判決」といいます。)を言い渡しましたので、ご参照までにその判示内容の要旨を紹介させていただきます(なお、本件判決は控訴がなされず、確定しています。)。

本件判決は、詳細かつ緻密な事実認定の上、概略、下記のとおりの内容で非常勤講師の労働契約法上の労働者性を否定しました。

記

「被告大学の教授、准教授、専任講師等は、被告との間で労働契約を締結し、専門型裁量労働制を適用されて所定労働時間労働したものとみなされていたのに対し、原告は、担当ないし出席する授業の時間帯及び場所が指示されていただけで、特に始業時間及び終業時間等の勤務時間の管理を受けておらず、他の外部講師が実施する授業に遅刻、早退又は欠席をする場合であっても被告による事前の許可あるいは承認が必要とはされていなかったこと」

「本件契約により原告が得た収入は1年間で約57万円と生計を維持する上ではいささか僅少であるといえ、また、給与所得者であれば給与所得から控除されることになる社会保険料の徴収はされておらず、他の外部講師が担当する授業に欠席等をしたことを理由に本件契約に係る委嘱料が減額されるといったこともなかったこと」

「被告の専任講師等らが本件就業規則及び本件兼業規則により職務専念義務や兼業に関する制約を課されていたのに対し、原告は、被告から許可を得ることなく兼業をすることが可能とされており、現にCセンター以外の被告大学の部局や被告以外の団体からも業務を受託して報酬を得ていたことが認められる。加えて、原告が被告の教授、准教授、専任講師等の専任講師らと同様に本件各講義に係る業務以外の被告の組織的な業務に従事していたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」

「以上の諸事情を総合すると、被告は、原告に対し、被告大学における講義の実施という業務の性質上当然に確定されることになる授業日程及び場所、講義内容の大綱を指示する以外に本件契約に係る委嘱業務の遂行に関し特段の指揮命令を行っていたとはいい難く、むしろ、本件各講義(原告が担当する授業)の具体的な授業内容等の策定は原告の合理的な裁量に委ねられており、原告に対する時間的・場所的な拘束の程度も被告大学の他の専任講師等に比べ相当に緩やかなものであったといえる。また、原告は、本件各講義の担当教官の一人ではあったものの、主たる業務は自身が担当する本件各講義の授業の実施にあり、業務時間も週4時間に限定され、委嘱料も時間給として設定されていたことに鑑みれば、本件各講義において予定されていた授業への出席以外の業務を被告が原告に指示することはもとより予定されていなかったものと解されるから、原告が、芸術の知識及び技能の教育研究という被告大学の本来的な業務ないし事業の遂行に不可欠な労働力として組織上組み込まれていたとは解し難く、原告が本件契約を根拠として上記の業務以外の業務の遂行を被告から強制されることも想定されていなかったといえる。加えて、原告に対する委嘱料の支払と原告の実際の労務提供の時間や態様等との間には特段の牽連性は見出し難く、そうすると、原告に対して支給された委嘱料も、原告が提供した労務一般に対する償金というよりも、本件各講義に係る授業等の実施という個別・特定の事務の遂行に対する対価としての性質を帯びるものと解するのが相当である。以上によれば、上記アの事情を原告に有利に考慮しても、原告が本件契約に基づき被告の指揮監督の下で労務を提供していたとまでは認め難いといわざるを得ないから、本件契約に関し、原告が労契法2条1項所定の「労働者」に該当するとは認められず、本件契約は労契法19条が適用される労働契約には該当しないものというべきである。したがって、本件契約につき労契法19条の適用がある旨の原告の主張は、採用することができない。」

「原告は、他の外部講師の授業に遅刻、早退し又は欠席した場合でも本件契約に係る委嘱料の減額等はされておらず、このことは、本件契約が業務委託契約ではなく、生活保障のための労働契約であったことを基礎付けるものである旨を主張する。

しかしながら、本件契約による委嘱料が労務の対価としての賃金であれば、特段の事情のない限り、遅刻・早退又は欠勤等の労働者側の責めに帰すべき労務不提供があれば、その支給額は減額されることになるのであって、原告が指摘する上記の事情は、むしろ、本件契約の委嘱料に労務対償性がないことを基礎付けるものというべきである。」

「原告は、被告大学の専任講師は、兼業に関し、就業規則及び本件兼業規則により形式的には被告の許可が必要とされていたが、実際には講義に支障がなければ申告せずに自由に兼業できる慣例となっており、非常勤講師と専任講師との間で業務の専属性に差異はなかった旨を主張する。

しかしながら、原告の上記供述を裏付ける客観的な証拠はなく、かえって、前提事実等において認定したとおり、本件就業規則及び本件兼業規則によれば、当該規定の適用を受ける被告大学の専任講師は被告の許可なくして兼業をすることはできず、職務専念義務を負う専任講師において許可なく兼業を行った場合には懲戒の対象となることが認められるから、そのような制約のある専任講師と兼業が基本的に自由に認められていた原告との間では、業務専属性の有無、程度に本質的な差異があったものというべきである。」

「以上のとおりであるから、原告の上記アないしオの各主張は、いずれも採用することができず、原告のその余の主張も、本件契約における原告の労働者性及び本件契約に対する労契法の適用の有無に関する前記1及び2並びに上記(1)及び(2)の認定判断を左右するに足りるものとは認められない。」

(以上、第一法規法情報総合データベース・判例ID28200814)

本件判決は、契約期間中週4時間を担当する非常勤講師についてその労働契約法上の労働者性を否定した事例判決ではあるものの(大学によるとは思いますが、非常勤講師の場合は上記のような週4時間前後の時間を担当するケースが多いのではないかと思われます。)、本件原告以外の非常勤講師も、授業内容等について指揮命令権を行使されず、兼業を禁止されるようなこともなく、また、労務対償性なども認められないのは、本件と同様であると考えられるので、本件判決は、大学の非常勤講師の労働契約法上の労働者性を判断する上で、重要な先例的価値を有する判決であると思われることから、本所において紹介する次第です。

弁護士 永野剛志

弁護士 六角麻由

弁護士 元由 亮

中小企業再生支援協議会/単独型/賃貸借契約の保証債務を対象外債権としつつ対象債権と按分弁済した事例紹介

2021.05.25

主債務者破産時における経営者保証ガイドライン手続(以下「GL手続」という。)には、①特定調停を利用する方法、②中小企業再生支援協議会を利用する方法、③準則型手続を利用せず任意交渉による方法の3つがある。

今般、当職が、代理人として、主債務者の自己破産を申し立てるとともに、代表者である保証人については、上記②の方法で保証債務を整理した案件(以下「本件」という。)に関与したので、その概要について紹介する。

なお、本件は、主債務者の破産事件が異時廃止で、同事件において保証人の債権者への配当がなく、また、主債務者が運営していた施設の賃貸借契約の保証を、保証人がしていたため、保証人の債権者に、金融債権のみならず取引債権(未払賃料債権及び原状回復請求債権)が含まれていたという特殊性があり、単独型(通称「のみ型」)スキームで、インセンティブ資産を確保しつつ全債権者から同意を得るためには、いくつかのハードルがある案件であった。

以下、GL手続の利用要件を確認したうえで、本件の概要とポイントを紹介する。

1 GL手続利用要件

保証人がGL手続を利用するためには、経営者保証ガイドライン(以下「GL」という。)が定める以下の各要件をみたす必要がある。

① 保証契約の主たる債務者が中小企業であること(GL3(1)、7(1)イ)

② 保証人が個人であり、主たる債務者の経営者であること(GL3(2))

③ 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること(同(3))

④ 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと(同(4))

⑤ 主たる債務者が、法的債務整理手続又は準則型私的整理手続の申立てをGLの利用と同時に現に行い又はこれらの手続が係属し、若しくは既に終結していること(GL7(1)ロ)

⑥ 主たる債務者及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること(GL7(1)ハ)

⑦ 保証人に免責不許可事由(破産法252条1項)が生じておらず、そのおそれもないこと(GL7(1)ハ)

2 本件における主債務者と保証人の概要

(1)主債務者

業種:結婚式場運営会社

設立:平成13年

従業員:約25名

負債:約11億円(公租公課・仕入先・賃料・労働債権に滞納あり)

窮境原因:コロナ禍による結婚式需要の激減

破産配当:なし

(2)保証人

役職:代表取締役社長

年齢等:56歳・男性

家族:妻(専業主婦)

資産:現預金 約380万円

不動産 区分所有建物(再生支援協議会取得の査定額 約4500万円 無担保)

保 険 解約返戻金約63万円

自動車 査定額80万円

債権者:金融債権者(保証協会含む)5社、取引債権者2者(法人1社・個人1名)

3 GL手続利用によるメリット

(1)破産とGLの比較

一般的な、破産とGLの比較は、下表のとおりである。

| 破産 | GL | |

| 対象債権者 | 全債権者 | ・本来的対象債権者:保証債権を有する金融機関、保証協会、サービサー・例外的対象債権者:リース債権・商取引債権の保証債権者、固有債権者 |

| 利用要件 | ・支払不能

・免責不許可事由非該当(免責を得るための要件。該当しても裁量免責の可能性あり) |

・中小企業経営者

・主債務者・保証人が弁済について誠実,財産状況等の適時適切な開示 ・主債務者・保証人が反社会的勢力ではない ・主債務者の法的整理・準則型手続 ・経済合理性 ・保証人に免責不許可事由が生じていない |

| 債権者の同意 | 不要 | 対象債権者全員の同意が必要 |

| 残存資産 | 自由財産 | ①自由財産

②インセンティブ資産 ・華美でない自宅 ・一定期間の生計費(月数×33万円)等 |

| メリット | ・すべての債務を整理できる

・債権者の同意が不要 ・手続の予測可能性高い |

・破産をせずに債務を整理することができる

・破産よりも資産を多く残すことができる ・信用情報登録機関に登録されない ・官報に掲載されない |

| デメリット | ・自由財産しか残存資産にできない

・信用情報登録機関に登録される ・官報に掲載される |

・対象債権者全員の同意が必要

・手続着手時の予測可能性が十分ではない ・対象外債権者をGL手続に取り込めない可能性がある |

(2)本件におけるメリット

本件では、自己破産ではなくGL手続を利用することにより、以下のメリットがあった。

▶インセンティブ資産(最大363万円[1])の残存資産化 *自由財産99万円を含まない

▶信用情報登録機関への報告・登録の回避

▶自己破産時を上回る債権者への弁済

▶リーズナブルな手続費用[2]

なお、保証人の自宅マンションは、華美でない自宅であれば、残存資産として認められる余地があったが、ターミナル駅の駅近マンションであったため、再生支援協議会とも協議のうえ、任意売却をして、売却代金を配当原資とした。

4 本件特有の問題点

(1)主債務者の破産事件が、ほぼ確実に異時廃止となる見込みであったこと

GL手続における経済合理性は、主債務と保証債務の回収見込額を一体として判断することとされている(GL7(3)③なお書き、GLQA7-4、7-13)。本件では、主債務者の破産事件が、ほぼ確実に異時廃止となる見込みであったことから、主債務者からの回収見込額がなく、インセンティブ資産を確保することが難しい案件であったが、以下の各事情を根拠に対象債権者と交渉し、自由財産である99万円に加え、インセンティブ資産として上限額である363万円を残存資産とする内容の弁済計画を成立させることができた。

▶コロナ禍にもかかわらず、相場を大幅に上回る6380万円で自宅不動産を、任意売却できたこと[3]

▶主債務者が運営していた主たる結婚式場を事業譲渡(保証人の交渉を承継した保全管理人による譲渡)したことにより、主債務者の債務及び保証人の保証債務約7000万円について免除を受けたこと

▶保証債権を有する取引債権者と交渉し、届出債権について相当額の譲歩を得たこと

(2)保証人の債権者に、金融債権のみならず取引債権が含まれていたこと

GLが想定している対象債権者は、中小企業に対する金融債権を有する金融機関等(GL1)であるが、弁済計画の履行に重大な影響を及ぼす恐れのある債権者については、対象債権者に含めることができるとされている(GL7(3)④ロなお書き)。一般に、保証人の債権者に金融機関等ではない取引債権者が含まれる場合、以下の4つの処理方法があるとされている。

① 対象債権として処理する方法

対象外債権者を対象債権者として扱い、一体的に処理する方法

② 対象外債権として処理する方法

②-1 対象債権と同率の弁済及び債務免除をする方法

対象外債権者を対象債権者と平等に扱い、一体的に処理する方法

②-2 対象債権と異なる率の弁済及び債務免除をする方法

対象外債権者を対象債権者よりも優先的に扱い、一体的に処理する方法

③ 全額弁済をする方法

対象外債権者は全額弁済し、一体的に処理する方法

本件では、保証債権を有する取引債権者の理解が得られたことから、②-1の処理方法をとり、取引債権についても弁済計画案に対象外債権として債権額、弁済額等を明記して手続の公平性・透明性をはかりつつ、形式的には取引債権をGL手続の対象外として扱った。

他方で、一部の対象債権者(金融機関等)は、GL手続において、金融債権以外の純粋な取引債権を一体処理した実績がないとの理由で、最後まで弁済計画案に対する同意に難色を示した。具体的には、GL手続で処理できるのは、金融債権のみで、過去にもGL手続で処理したことがある純粋な金融債権以外の債権は、カードローン債権のみなので、本件の取引債権である未払賃料債権及び原状回復請求債権(債権者2者、合計債権額約2800万円)に対する弁済は、弁済原資からではなくインセンティブ資産(残存資産)から行うべきという主張であった。このような考え方は、単独型スキーム自体を否定するとともに、全債権者を公平に扱うという倒産法の大前提となる理念にも反するものであったため、再生支援協議会とともに粘り強く説得にあたり、最終的には、当該一部の対象債権者を含む、保証人の全債権者から弁済計画案に対する同意を得るに至った。

5 まとめ

主債務者が法的債務整理手続をとる場合、保証人の債権者に、金融債権以外の取引債権が含まれる場合であっても、インセンティブ資産となり得る資産が存在するときは、保証人の債務整理について、まずは、GL手続における単独型スキームをファーストチョイスとして検討することになると思われる。今後、単独型スキームの活用が増えることが予想されるため、本稿が、保証人の債務整理における手続選択の一助になれば幸いである。

[1] GLは、「・・・一定期間の生計費に相当する額・・・を、当該経営者たる保証人の残存資産に含めることを検討することとする。」とし、一定期間については、「当該期間の判断においては、雇用保険の給付期間の考え方等を参考とする。」としている。「一定期間の生計費に相当する額」の生計費については、「当該費用の判断においては、1月当たりの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定める額を参考とする。」とされており(GL7(3)③)、1月当たりの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定める額は、33万円である。また、保証人が「45歳以上60歳未満の場合」の雇用保険の最大給付日数は330日であるから、上記年齢における「一定期間の生計費に相当する額」の上限額は、33万円×11ヶ月(330日÷30日)=363万円となる。

[2] 再生支援協議会が調査を委託した専門家費用は、本件においては20万円(税別)であった。

[3] 前述したとおり、再生支援協議会が取得した査定額は、約4500万円であった。

参考文献

野村剛司編著『実践 経営者保証ガイドライン』青林書院、87頁、97頁、208~211頁

小林信明・中井康之編『経営者保証ガイドラインの実務と課題(第2版)』商事法務

弁護士 増田 智彦

民法改正と契約書~第11回 消費貸借契約~

2021.01.15

1 改正の概要

平成29年改正前民法587条では、消費貸借契約を要物契約(契約の成立に物の引き渡しを必要とする契約)としていました。しかし、現実には、諾成的金銭消費貸借契約(合意による消費貸借契約)を前提として銀行からの融資が行われ、最高裁も諾成的消費貸借を認めていました。そこで、民法において、諾成的消費貸借契約を認めるか、認める場合にはどのような条件とするかが問題となりました。

今回の改正では、消費貸借契約について要物契約であることを維持しつつ、書面(電子メール等を含む)で合意した場合には諾成的金銭消費貸借の成立を認めました。併せて、借主が目的物の受領前に解除した場合の取り扱いについて定めるとともに、利息についても新たに規定を設ける等の変更がされました。

(1)書面による消費貸借契約

ア 書面による消費貸借契約の成立

今回の改正により、①書面または電磁的記録(電子メール等)において、②当事者の一方が金銭その他のものを引き渡すことを約束し、③相手方が受け取ったものと種類、品質及び数量の同じものの返還を約束した場合、には、目的物の引き渡しがなくとも消費貸借契約が成立するものとしました(改正民法587条の2第1項、4項)。

イ 書面による消費貸借契約の解除

また、書面による消費貸借契約が成立した場合でも、借主は目的物を受け取るまでは、契約を解除することができます(改正民法587条の2第2項)。契約の解除により、貸主が損害を受けた場合には、貸主は借主に対し、その賠償を請求することができることとされました。貸主が消費貸借契約の解除による損害の賠償請求をするためには、貸主が現実に被った損害と、借主の解除と貸主の被った損害の因果関係を具体的に立証する必要があります(なお、消費貸借に利息を付した場合、この利息が得られたはずの利益として、「貸主に現実に生じた損害」に含まれるわけではありません。貸主が、借主へ貸す消費貸借の目的物を調達するために、特別に費用を支出した場合等が想定されます。)。

ウ 破産手続きの開始による失効

書面による諾成的消費貸借契約が成立した後、借主が目的物を受け取る前に、当事者のいずれかが破産手続開始決定を受けた場合には、消費貸借契約は効力を失うこととされました(改正民法587条の2第3項)。

(2)利息に関する規定の創設

平成29年改正前民法には、利息に関する規定がなく、利息を生じさせるためには、特約が必要であるとされていました。今回の改正により、利息を発生させるためには特約が必要であることが明文化され(改正民法589条第1項)、利息の発生日が目的物を受け取った日であることも規定されました(改正民法589条第2項)。利息の発生日に関する規定は強行規定であり、利息の発生日を目的物の受領日より前に設定する特約は無効になると解されます。

(3)貸主の引き渡し義務について

平成29年改正前民法590条では、

利息付消費貸借契約

→目的物に隠れた瑕疵がある場合、貸主は瑕疵のない代替物を給付する義務を負い、借主は損害賠償請求ができる。

無利息の消費貸借契約

→目的物に隠れた瑕疵があった場合、同程度の瑕疵があるものを調達して返すことが難しいため、借主は瑕疵があるものの価額を返還することができる(ただし、貸主が瑕疵を認識しつつ、借主に告げなかった場合、貸主は瑕疵のない代替物の給付義務を負い、借主は損害賠償請求が可能)。

とされていました。

しかし、今回の改正で目的物に契約不適合があった場合の規定が設けられ(改正民法562条、564条)、この規定が消費貸借契約にも準用されること、利息の有無により、目的物に瑕疵がある場合の返還時の取り扱いを変える必要があるのか疑問視されたことから、次のとおり変更されました。

利息付消費貸借契約

→改正民法562条、564条と重複するため、従前の規定は削除。ただし、目的物に不適合があった場合には、代替物の給付及び損害賠償が認められる(改正民法562条、564条)。

無利息の消費貸借契約

→改正民法551条を準用し、消費貸借の目的物として特定された時の状態で引き渡す義務を負う(改正民法590条1項)

また、目的物が契約内容に適合しない場合、同じ品質のものを用意して返還することが困難であることから、この場合には利息の有無にかかわらず、目的物と種類・品質・数量が同じものではなく、目的物の価額を返還できることとされました(改正民法590条2項)。

(4)返還時期について

平成29年改正前民法のもとでは、消費貸借契約の借主はいつでも返還できるものの(平成29年改正前民法591条2項)、相手方の利益を害することはできない(平成29年改正前民法136条2項)とされていました。この点については今回の改正でもほぼ変わりがありませんが、期限前の返還に関しては、改正民法587条の2第2項と同様の規律がされています。

(5)その他の改正

平成29年改正前民法589条では、消費貸借契約の予約をした後、当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合には、予約の効力が失われるとしていましたが、改正民法587条の2第3項で同様の定めが置かれたことにより、平成29年改正前民法589条は削除されました。

また、準消費貸借に関する規定(平成29年改正前民法588条)についても、実務に合わせて文言が変更される等の改正がされています。

2 経過措置

改正民法施行日前に締結された消費貸借契約(平成29年改正前民法589条の消費貸借契約の予約を含む)および付随する特約については、平成29年改正前民法が適用され、改正民法施行後に締結された消費貸借契約に関しては、上記1記載の改正後の民法が適用されます。

3 契約書に与える影響

書面による諾成的消費貸借契約については、従前の実務を認めるものであり、大きな影響はないものと考えられます。書面による諾成的消費貸借契約締結後、実際に金銭等を受け取る前に契約を解除した場合の損害については、争いが発生する可能性がありますので、契約書に取り扱いを定めておくといった対応が考えられます。なお、消費貸借契約が定型約款(改正民法548条の2~4)で行われる場合には、そちらの規定にも留意する必要があり、賠償額の予定等を定めた場合でも、消費者契約法9条または10条により無効とされる場合がありうることも留意すべきです。

弁護士 六角 麻由

民法改正と契約書~第10回 賃貸借契約~

2021.01.15

1 改正の概要

賃貸借契約については、多数の改正がされていますが、賃貸借契約終了時の返還義務の追加等、判例実務を明文化したものが多数です。特に大きな変更は、賃貸借契約期間の上限の変更、賃貸不動産が譲渡された場合の取り扱い、賃借物の一部滅失による賃料減額等が挙げられます。なお、建物の賃貸借契約及び建物所有を目的とする土地の賃貸借契約については、借地借家法が適用されることに変わりはありません。

(1)賃貸借目的物の返還義務

平成29年改正前民法では、借主の目的物返還義務が明示されていませんでした。そこで、今回の改正により、賃貸借契約終了時に目的物の返還債務を負う旨が明記されました(改正民法601条)。

(2)賃貸借の存続期間

従前は、賃貸借契約の存続期間・更新期間は20年が上限とされていましたが、今回の改正により、賃貸借契約の存続期間・更新期間ともに50年が上限とされました(改正民法604条1項、2項)。本規定は強行規定であり、また、賃貸借契約が改正民法施行日前に締結されていても、施行日後に契約を更新する場合には、本規定が適用され、更新期間は最長で50年となります(附則34条2項)。

なお、建物・建物所有を目的とする土地の賃貸借契約に関しては、借地借家法が適用されるため、本規定の適用はありません。

(3)不動産賃貸借の対抗力・不動産の賃貸人たる地位の移転

ア 不動産賃貸借の対抗力について

不動産の賃貸借については、以下のとおり内容が変更されました。

・「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる」(平成29年改正前民法605条)

↓

・「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる」(改正民法605条)。

この改正は、不動産賃貸借の登記の後に登場した者だけではなく、不動産賃貸借の登記の前に登場している第三者(不動産を差し押さえた者等も含む)との優劣は登記の先後により決すること、賃貸人の地位の移転の問題と、第三者への賃借権の対抗問題を区別することを目的としたものです。実務の扱いや従前の理解を明らかにしたもので、実務に大きな影響はないと考えられます。

イ 不動産の賃貸人たる地位の移転について

賃貸不動産が譲渡された場合の賃貸借契約の帰趨については、従前、民法に規定がありませんでした。そこで、賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位の移転について、新たに次のような規定が設けられました。

(ア)賃貸人たる地位の移転

不動産賃貸借について、登記や借地借家法に定める対抗要件が具備されている場合、対象不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は新所有者に移転します(改正民法605条の2第1項)。

(イ)賃貸人たる地位の留保

(ア)にかかわらず、不動産の旧所有者と新所有者が①賃貸人としての地位を旧所有者に留保すること、及び②その不動産を新所有者が旧所有者に賃貸すること、を合意した場合には、賃貸人の地位は旧所有者に留保されます(改正民法605条の2第2項前段)。新所有者と旧所有者の賃貸借契約が終了した場合、賃貸人の地位は新所有者又はその承継人に移転します(同後段)。

(ウ)賃貸人たる地位の移転の対抗要件

賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するためには、不動産の所有権移転登記が必要です(改正民法605条の2第3項)。

(エ)賃貸人たる地位の移転に伴う敷金返還債務等の承継

賃貸人たる地位が新所有者又はその承継人に移転した場合、費用償還請求権(改正民法608条)及び敷金返還に関する債務(改正民法622条の2第1項)は新所有者又はその承継人が承継します(改正民法605条の2第4項)。なお、この点について特約がある場合には、特約が優先されます。

(オ)合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

所有者=賃貸人である不動産が譲渡された場合、賃借人の合意がなくとも、旧所有者と新所有者の合意により、賃貸人たる地位を新所有者に移転させることができるとされました(改正民法605条の3)。

本規定は、対抗要件を具備していない賃貸借契約を引き継ぎたい場合に有益なものですが、所有権の移転を伴わない場合には適用されない(したがって、所有権を移転せずに不動産の賃貸人たる地位を移転するためには、賃借人の同意が必要)、注意が必要です。

(4)不動産賃借人の妨害停止請求

従前、不動産の賃貸借について、第三者がその利用を妨げている場合、賃借人がその妨害を排除できるのか、できる場合にはいかなる根拠によるものか、という点が議論されていました。今回の改正により、不動産賃貸借について借地借家法等に定める対抗要件を具備している場合、賃借人は利用を妨げている第三者に対し、妨害停止請求・返還請求ができることが明文化されました(改正民法605条の4)。

本規定は、改正民法施行日前に賃貸借契約が締結されている場合でも、施行日後に第三者が不動産の利用を妨害すれば適用されます(附則34条3項)。

(5)賃貸借目的物の修繕

平成29年改正前民法では、賃貸人が賃貸物の修繕義務を負う旨が定められていましたが(平成29年改正前民法606条)、賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要になった場合にも賃貸人が修繕義務を負うのか、また、どのような場合に賃借人が修繕可能なのか、という点が明らかではありませんでした。

今回の改正により、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要になった場合は修繕義務を負わない(改正民法606条1項)ことが明記されました。また、賃借人が賃貸人に修繕が必要であることを通知し、賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当期間内に必要な修繕を行わない場合又は急迫の事情がある場合には、賃借人が修繕できる旨も明記されました(改正民法607条の2)。

本規定は任意規定であるため、特約により別の定めを置くことが可能です。

(6)賃料減額関係

ア 減収による賃料減額請求

従前は、収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得た場合には、収益の額まで賃料の減額を請求できるとされていました(平成29年改正前民法609条)。しかし、今回の改正により、「耕作又は牧畜」を目的とする土地の賃借人のみに減収による減額請求が認められることとなりました。

イ 賃借物の一部滅失等による賃料減額

平成29年改正前民法のもとでは、賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失したときは、滅失部分の割合に応じて賃料の減額請求が可能であると定められていました(平成29年改正前民法611条1項)。しかし、賃借物の利用ができないときは、滅失以外の場合でも減額が認められるべきであること、公平の観点から請求によらずに減額を認めるべきであることから、今回の改正により、

①賃借物の一部が滅失その他の理由により使用収益できない

②使用収益の不能が、賃借人の責めに帰することのできない事由によるもの

という要件を満たす場合には、賃借人の請求がなくとも、当然に賃料が減額されることとなりました(改正民法611条1項)。

ウ 使用収益不能の場合の解除権

また、平成29年改正前民法のもとでは、賃借人の責めに帰することのできない事由により目的物が一部滅失した場合、残存部分だけでは賃借目的を達成できないときは、賃借人は契約の解除ができるとされていました。

しかし、利用不能の原因・賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、契約目的を達成できないのであれば契約の解除を認め、帰責性については損害賠償で解決するのが相当であることから、今回の改正により、

①賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益できなくなった

②残存部分のみでは賃借人が賃借目的を達成できない

という要件を満たす場合には、賃借人から契約の解除ができることとされました(改正民法611条2項)。

(7)原状回復義務

平成29年改正民法では、契約期間中に賃借物に生じた損傷や通常損耗の取り扱いが明確にされていませんでした。そこで、今回の改正において、賃貸借契約が終了した場合、賃借人は原状回復義務を負う(ただし、通常損耗、自らの帰責事由によらない損傷は除く)ことが明文化されました(改正民法621条)。

この規定は任意規定であり、当事者の合意により、異なる定めを置くことが可能です。

(8)敷金に関する規定の創設

賃貸借契約(特に不動産賃貸借)では敷金の定めが重要な役割を負っていますが、平成29年改正前民法では、敷金に関する規定はありませんでした。今回の改正により、敷金の定義が設けられ、敷金が返還される場合、賃借人が賃料債務等の履行をしない場合に賃貸人は敷金を充当できること等、従前の実務の取り扱いが明文化されました(改正民法622条の2)。

2 経過措置

前記1に個別に記載したものを除き、改正民法の施行日前に賃貸借契約が締結された場合の賃貸借契約、及び付随する特約については、平成29年改正前の民法が適用されます(附則34条1項)。

3 契約書に与える影響

賃貸人の地位の移転に関する規定を除き、従前の実務の内容を明文化した規定が大半であるため、契約書に与える影響は薄いと考えられます。ただし、任意規定に関し特約を設けた場合、消費者を相手とする契約であれば消費者契約法9条または10条により無効となる可能性があるので、消費者にとって一方的に不利な内容になっていないか、という点に留意する必要があります。

弁護士 六角 麻由